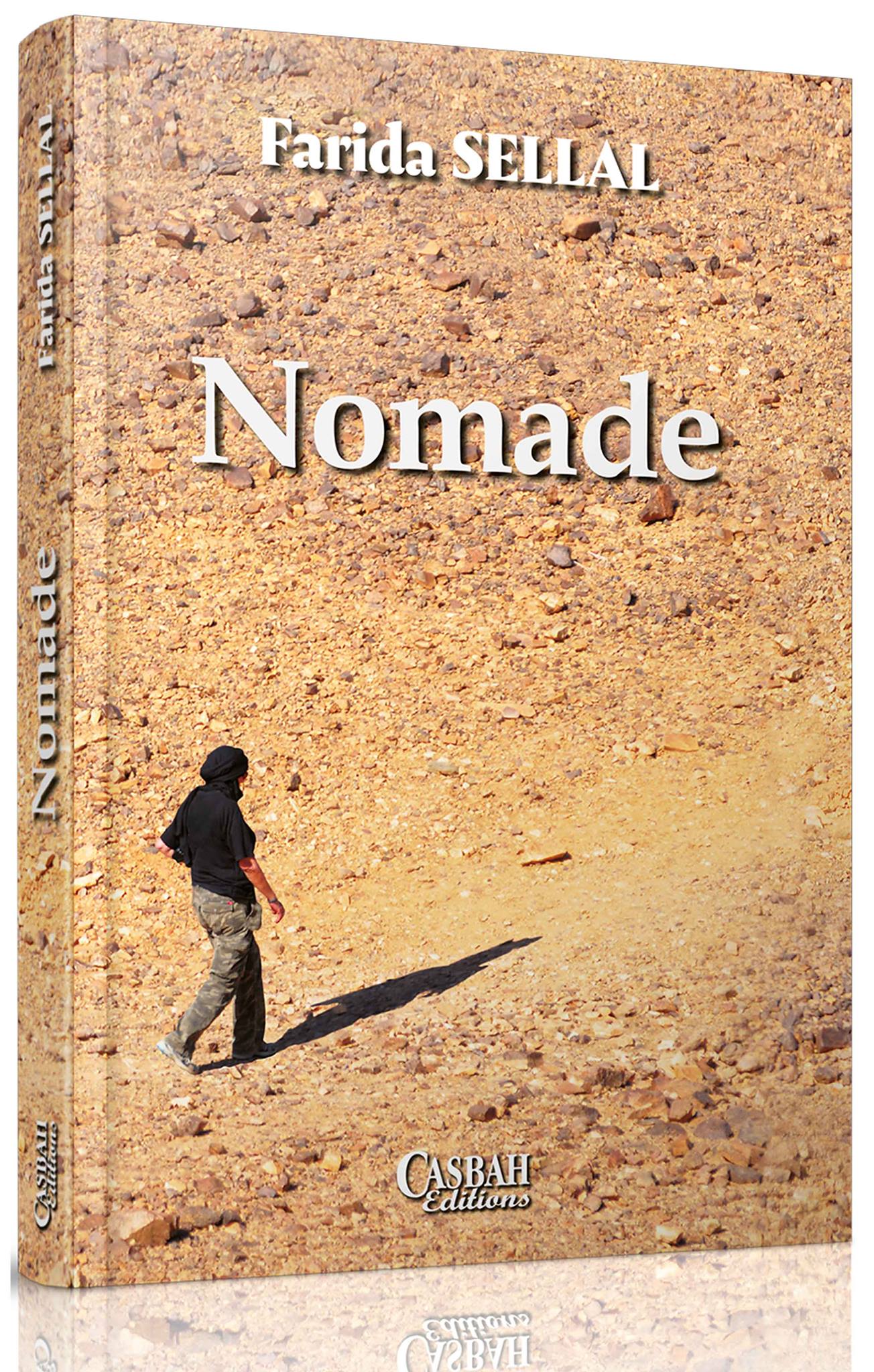

Farida Sellal, universitaire, vient de publier aux éditions Casbah, à Alger, « Nomade », un récit dans lequel elle raconte les différentes étapes de sa vie, aux côtés notamment de son époux, Abdelmalek Sellal, ex-Premier ministre, plusieurs fois ancien ministre et wali. Farida Sellal, réservée, parle rarement à la presse. Entretien.

« Nomade » est un livre qui restitue en 300 pages votre parcours tant personnel que professionnel pendant presque quarante ans. Vous avez voulu partager des étapes de cet itinéraire avec vos lecteurs. Pourquoi ?

Ma vie a été nomade. Je remercie Dieu et le Destin de m’avoir fait vivre cette vie. Finalement, c’est dans cette « nomadrie » que j’ai été formée et que j’ai appris. La « nomadrie » m’a enseignée ce que je n’ai pas trouvé dans les livres, dans les universités ou dans les plus grandes librairies du monde. C’est dans le désert que j’ai appris. Un journaliste a écrit que j’étais obstinée, ce qui est vrai.

Vous êtes passée, comme vous le soulignez dans le livre, du désert à la mer et de la mer au désert…

J’étais directrice de wilaya des Postes et Télécommunication à Tamanrasset. Mon mari a été muté ensuite (à Arzew), je l’ai suivi. Mes enfants allaient à l’école. Je raconte dans le livre tous ces déménagements que nous avons faits. Je me suis occupée de tout ( NDLR : dans le livre Farida Sellal parle de sa vie aux côté de son époux à Constantine, à Guelma, à Tamanrasset, à Arzew, à Adrar, à Sidi Bel Abbes, à Oran, à Laghouat, etc).

C’était un parcours forcé ?

Ce n’était pas forcé du tout ! Il y avait beaucoup d’amour. On ne force jamais les gens, surtout pas moi. J’étais élevée dans l’amour par mes parents.

Vous avez en ce sens rendu un grand hommage à votre père qui, dites-vous, vous a appris le sens de l’honneur…

Absolument ! J’ai été élevée au milieu de cinq frères avec une seule sœur qui a été mariée à l’âge de quinze ans. Ma sœur était à l’école Thâalibia à Alger. À l’époque, les paras (français) entraient dans les maisons. Mes parents avaient peur pour elle. Vous savez ce qui se passait lorsque les militaires débarquaient. J’avais deux ans lorsque ma sœur s’était mariée à un moment où j’avais le plus besoin d’elle. Tout l’amour que mes parents devaient à ma sœur, l’ont rendu sur moi. Mon père m’a élevée au milieu de mes frères sans faire de différence entre nous, surtout dans les études. J’avoue que j’étais excellente. Mon combat était d’être la meilleure des meilleurs au niveau de l’école et du sport. Dans tout ! C’était l’un des meilleurs moments de ma vie.

Vous avez reproché à votre mère, à un moment de votre vie, de vous avoir coupé les cheveux…

Oui. Parce qu’elle voulait aussi que je continue mes études. Elle m’a dit en kabyle : « Aken eths3oud thirougza n’ourgaz ». Manière de me demander d’avoir le courage de l’homme, d’avoir sa virilité, la « rejla » comme on dit. L’homme ne peut pas se maquiller pour être ce qui l’est. Il y a des hommes de terrain qui n’ont même pas le temps de se raser.

Vous avez consacré beaucoup de pages au désert. Quel rapport avez-vous justement avec le désert ?

Le désert m’a tout appris. Il m’a appris les valeurs de la vie, la valeur de la vie pour être précis. Quand vous êtes perdu dans le désert pendant deux jours sans eau, vous êtes seul la nuit, il fait froid, en plein mois de février, en tempête de sable… Savez-vous-ce que c’est ? Avez-vous été seul dans le désert ? Savez-vous ce que c’est qu’avoir le sable qui entre dans les oreilles et dans les narines et que vous êtes là en train de vous cacher ? Regardez (elle montre ses bras), j’ai la chair de poule quand je me rappelle cet épisode. Ce que vous avez dans ce livre, c’est ma vie, c’est mon senti. Chaque chapitre (au nombre de 29) peut faire l’objet d’un livre. Ce n’est pas cela qui m’a intéressé. Ce que je voulais de cet ouvrage, c’est évoquer l’enseignement de la vie, rappeler toutes ces étapes par lesquelles on passe très vite parfois. Vous voyez que j’ai raconté brièvement et rapidement près de quarante ans d’existence dans ce récit. Vous voyagez et en même temps vous vivez bonheur, malheurs, peurs, angoisses, émotions…

Justement, comment avez-vous procédé pour faire le choix de ces étapes ? À l’instinct ?

Je ne sais pas. Dès fois, j’appelais Anissa (Anissa Ameziane, responsable aux éditions Casbah) et je pleurais. La mort de ma mère m’a rendue malade. Idem pour la disparition de mon père et de mon neveu Salim (décédé lors d’un accident au cours d’un match de football). Tout cela, c’est la vie, qu’est-ce que vous voulez. La vie est comme l’accouchement d’un enfant. On souffre énormément, après quand le bébé vient au monde, on est heureux. Le bonheur qu’on ressent après tant de douleurs est indescriptible.

Il apparaît clairement de votre livre que vous aviez eu deux écoles dans votre vie : vos parents et le désert. Existe-t-il une troisième ? Que représente pour vous Abdelmalek Sellal ?

J’ai écrit le livre « Sahara, le royaume des silences » (paru en 2009 aux éditions Casbah). Je m’appelle Farid Bent Bouzid. Je pense qu’en Algérie, la femme n’existe pas. Donc, laissez-moi exister. Mon mari me laisse exister. Lui est dans son travail, moi dans le mien. Pourquoi vous mélangez politique et culture ? Je suis une femme de culture. Laissez-moi vivre dans ma culture, s’il vous plait ! C’est tout ce que je demande.

Le silence est au pluriel dans votre livre. Pourquoi ?

Vous avez deux oreilles et une bouche. Il faut écouter deux fois plus et ne parler qu’une seule fois. Dieu nous a créés comme ça. Et pour écouter le silence, il faut savoir se taire. Moussa Ag Amastan (chef Touareg, décédé en 1920), cette grande école du désert, disait : « Homme, il faut savoir te taire pour écouter le silence de l’espace ».

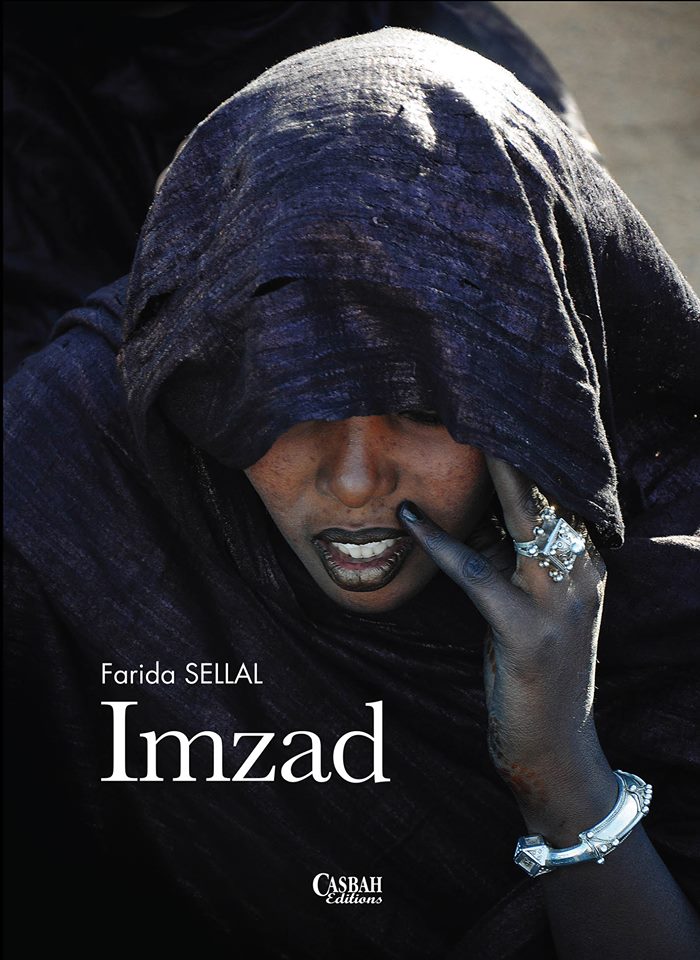

À Tamanrasset, vous avez créé une Association pour « Sauver l’imzad » (une vièle monocorde). L’imzad, instrument utilisé que par les femmes targui, semble avoir une valeur particulière chez vous…

J’ai créé l’Association « Sauver l’Imzad » (en 2003). La question est : pourquoi cette appellation ? C’est parce que ce n’est pas moi qui ait sauvé l’imzad, c’est l’imzad qui m’a sauvée ! Quand j’étais perdue dans le désert, des nomades m’ont recueillie. Je me suis réveillée avec un flou. Je croyais voir une femme qui tenait un bébé dans les bras. Le bébé poussait des plaintes sourdes. La femme jouait en fait l’imzad alors que d’autres femmes m’entouraient avec l’encens en me massant. Je ne peux pas tout vous raconter. Ces souvenirs me font mal. Il faut l’avoir vécu pour le comprendre.

Qu’est-ce que j’ai pu endurer pour mettre sur papier ce que je vous raconte dans « Nomade » ! L’imzad m’a sauvée parce que la musique m’a ramenée à la vie. Trente ans après, je retourne pour savoir où se trouvent les veilles femmes qui jouaient de cet instrument ancestral. Je ne trouve personne. Je vais voir Hadj Moussa Akhamokh (Amenokal des Touareg) qui me lance : « Mais c’est toi qui nous a ramené la télévision ! Là, il n’y a plus rien ». J’ai répondu : « C’est moi qui ai massacré ma culture ? ». Alors, j’ai créé l’Association « Sauver l’imzad » (dont le siège est à Tamanrasset). Je voulais que les vieilles femmes reviennent et que cette culture, qui est la mienne aussi, revienne à la vie. Visitez Dar l’imzad dans la capitale de l’Ahaggar et vous verrez. À Tin Tarabine, il y a une école qui a permis à trente jeunes filles de vivre de l’imzad aujourd’hui.

Le développement et le tourisme durables, c’est la culture dans l’Ahaggar. La culture n’est pas uniquement le ciment qui unit la Nation, c’est également la lumière qui nous fait sortir de l’obscurité. Elle a fait sortir du noir ces femmes et ces filles qui n’avaient pas de quoi se nourrir. Aujourd’hui, elles jouent et fabriquent de l’imzad. Des gens achètent leurs produits, les payent. C’est cela mon bonheur. C’est pour cela que je retourne à Tamanrasset à chaque fois. C’est là-bas où je puise mon énergie et mon bonheur.

En lisant le livre, on constate que vous n’avez pas tout dit. Y a-t-il une suite à ce récit autobiographique ?

Heureusement que Casbah Éditions prend en charge mes livres, les imprime et les distribue. Je n’ai jamais été sponsorisée, comme certains l’ont prétendu. Jamais je ne publierais mes travaux à l’étranger. Mon histoire est algéro-algérienne, je publie donc en Algérie. Et si vous êtes là à me soutenir tous (lors de la vente-dédicace samedi 16 décembre à la Libraire du Tiers Monde à Alger en présence notamment de Abdelmalek Sellal, resté en retrait), je vais continuer à publier des livres. Vous croyez que c’est tout ce que j’ai à dire ? Non, j’ai encore des choses à raconter et à partager. Je suis une femme d’amour et de partage.

Dans le livre, vous dites que vous avez pris un carnet, à un moment donné, et vous avez commencé à écrire…

Depuis que j’étais jeune, j’ai toujours écrit. Je suis physicienne, une scientifique. Les scientifiques ne sont-ils pas les plus grands philosophes ? Ce n’est pas de ma faute. Je regarde la nature et ce qu’il y a derrière la nature. Elle nous jette des messages à chaque fois. J’ai appris de ma mère, qui était aussi une grande philosophe, et qui me disait que son mari était le phare qui dirige son bateau en plein mer dans la tempête (…) avant de publier « Nomade » sur ma vie, j’ai écrit « Farès » (paru en 2007 et traduit à l’arabe).

Sur votre fils (qui a été brûlé)…

J’ai exorcisé dans « Farès » ma peine et ma douleur. J’étais toute seule. Mon mari était en fonction à Adrar. Il ne fallait pas que je le perturbe par l’histoire de mon fils. J’ai tout pris dans mon dos. Mon confident était alors mon livre, l’écriture. J’ai écrit « Farès » de mon cœur. J’ai réussi à soigner mon fils. Aujourd’hui, il a grandi et il est ce qu’il est. C’est grâce à l’écriture. J’ai pu combattre mes peurs et ma souffrance. C’était, en quelque sorte, ma psychanalyse. J’ai publié « Farès » pour donner aussi espoir aux gens. Mon fils était condamné par les médecins. Il n’avait que trois jours à vivre. Quand ils sont revenus pour me dire : « Votre fils va vivre ». Il fallait bien que je transmette cet espoir à la vie, cet amour.

Ensuite, je suis repartie dans le désert. Ma mère me disait : « Le Paradis n’est pas sous les pieds des mères, il est sur la terre de ton pays, pars au Sahara, pars, suis ton mari, c’est là où tu trouveras ton Paradis ». Quand ma mère est morte, je me suis trouvée seule.

L’Algérie à l’époque (les années 1990) était dans une situation difficile. Il fallait que je parte quelque part dans le désert qu’on porte en soi, dans ce désert aride où je me suis perdue lorsque j’étais jeune. Lors de mon retour au Sahara, j’ai écrit le livre « Le royaume des silences ». Il fallait que je me taise pour écouter la voix des autres silences, celui de ma mère, de Dieu, de ma vie, de tout ce dont j’ai souffert.

Vous êtes parmi ceux qui défendent les musiques sahariennes. Que représente pour vous les expressions musicales du Sud ?

La musique du Sud est celle que je ressens. C’est comme le blues. Je suis de blues, c’est pour cela que j’aime cette musique.

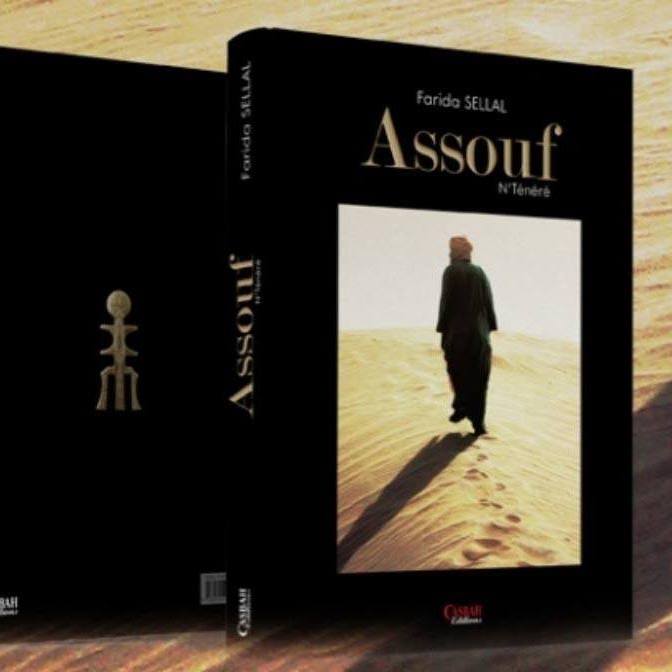

Vous avez d’ailleurs écrit un beau livre, « Assouf N’Ténéré » sur ce grand désert qui va jusqu’au Niger. Assouf est également l’appellation donnée à un genre musical développé par les jeunes du Sahel et qui existe dans le grand Sud algérien. Certains l’appellent « le blues du désert »…

Assouf en tahamaq veut dire aussi « El wahch » en arabe. Un mot qui a deux sens : nostalgie et monstres. Pour les Touareg, la solitude est comme un monstre. En réalité, c’est dans cette solitude que vous vous retrouvez. Si on me donnait l’occasion de faire des conférences sur cette philosophie de Assouf, j’aurais beaucoup de choses à raconter.

Et pourquoi vous le faites pas ?

Mais où ? Comment ? Je ne vais pas aller devant la statue Emir Abdelkader (à Alger) et m’adresser aux gens qui passent ! On ne m’invite pas. J’ai promis à une association de Bejaia de faire le déplacement, mais pas uniquement pour une vente-dédicace de « Nomade ». Je voudrais qu’on parle de mes livres avec des gens qui ont vécu dans le désert pour partager et pour aller au fond des choses. Je veux aller au fond des choses, au fond de moi même, au fond des autres et au fond du désert. Est-ce que j’ai raison ou pas ? Est-ce que je fais bien ou pas ? Je me remets toujours en question. De métier, je suis qualiticienne (Farida Sellal est ingénieure en télécommunications et a un master en microélectronique). La qualité, c’est toujours la remise en question pour pouvoir s’améliorer

À Adrar, au milieu des années 1980, vous êtes montée sur une antenne de télécommunication, comme vous la raconter dans le livre. Un défi ?

C’était une antenne hertzienne de 68 mètres. J’arrive à la station, nommée sous-directrice des télécommunications. La première chose que je fais, c’est assurer la sécurité surtout que l’aéroport était à douze km. J’ai demandé à ce qu’on allume les balises des antennes. Le chef du centre m’a répondu en disant qu’il avait le vertige. J’ai demandé alors à voir le technicien qui me rétorquait en lançant : « Je n’ai pas de prime de risque, Madame ».

Ah bon ! En fait, ils voulaient me mettre devant le fait accompli en tant que femme. Comme j’étais en jean, j’ai demandé qu’on me donne la ceinture de sécurité. Je suis montée à l’antenne et j’ai pu baliser les trois étages. Le soir, à la maison, mon mari était en colère et m’a dit que toute la ville parlait de moi. « Qu’est-ce que tu as fait ? Un chef, c’est celui qui sait diriger et qui sait commander », m’a-t-il lancé. Je lui ai répondu : « Tu n’as pas compris qu’ils voulaient me mettre à l’épreuve parce que je suis une femme. Et parce que je suis une femme, il fallait que je m’affirme, je l’ai fait ! ».

Vous expliquez, parfois avec menus détails, le système de répartition d’eau dans le Touat-Gourara, les Fouggaras, dans votre livre. Pourquoi s’être intéressée à ce sujet ?

Les Fakakir ! (NDLR : expression utilisée par Abdelmalek Sellal, lors d’un déplacement à Adrar en 2013, et qui signifiait la traduction en arabe de Fouggara. Elle avait donné lieu à des moqueries sur les réseaux sociaux, certains ayant cru que le Premier ministre s’était trompé en évoquant le pluriel de fakir (pauvre) en arabe alors que l’expression était juste).

J’ai expliqué avec une référence bibliographique à la fin du livre (l’auteure cite quatre ouvrages dont celui de Jean-Claude Echallier, « Forteresses et villages désertés du Touat Gourara », paru en 1972). N’avez-vous pas remarqué que j’ai arrêté le livre en janvier 2014 ? Qu’est-ce que vous voulez me faire dire (dans le livre Farida Sellal écrit à propos de l’épisode Fakakir : « Oublierais-je ce simple vocable en langue arabe littérale que l’ignorance, cette mère du vice et de la malveillance, a dévoyé puis lancé sur la toile dans l’unique dessein d’éclabousser un homme que son sens des valeurs, ses qualités intellectuelles, humaines et professionnelles mettent hors d’atteinte de manœuvres aussi sordides »).

Je me rappelle que le 4 décembre 2013, nous avons célébré la fête de l’imzad (à cette date l’Unesco a inscrit l’imzad dans la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité). Ce soir-là, je suis tombée et j’ai récolté quatre points de suture. J’étais dans mon monde avec les jeunes pour réussir le festival. J’ai préparé la scène. Je faisais tout cela bénévolement. Que ceux qui disent que j’ai été payée qu’ils viennent me confronter ! Ce soir-là, Lotfi Double Kanon avait chanté : « Farida, seyastna » (Farid, notre politique).

Il y a un homme qui a montré son nez (Sellal lors de la conférence de presse après l’attaque terroriste de Tingoutourine dans le sud-est algérien en 2013 appelant les Algériens à garder la tête haute). Nous sommes prêts à mourir pour le nez (l’honneur). Mon père me disait : « L’existence était à l’image d’un pot de miel scellé par l’honneur ». Mon père m’a appris la parole, l’honneur, la parole donnée, le sens de l’honneur… Ne Touchez pas à mon honneur ! On ne badine pas avec l’honneur.

Ai-je raison ou pas ? Vous êtres algériens, comme moi, vous le savez bien. Vous journalistes, vous pouvez être des anges. Vous êtes des médiateurs. Votre rôle est important.

Dans la couverture du livre « Nomade », on vous voit marchant seule en plein désert, parmi les pierres et sous le soleil. Pourquoi cette couverture avec le titre en blanc et en relief ?

Oui, j’ai demandé à ce que le titre soit mis en relief (gaufrage) parce que ma vie a été un perpétuel combat. Vous voyez que je marche. Je suis sur un chemin. Je suis mon ombre. C’est la trace de tous ceux qui sont morts, de mes traditions, de mes gens… Les pierres symbolisent la dureté de la vie.