TRIBUNE. Ibn al-Jawzī (1116/1201) dans son livre « Talbis Iblis », consacre des passages à la ruse liée à l’argent, au prestige et à la notoriété. Il conclut que la ruse d’Iblīs repose sur un principe unique : déplacer le centre de gravité. Faire passer le moyen pour la fin, la forme pour le sens, l’apparence pour la vérité. Le mal n’est pas frontal ; il est rationnel, cohérent.

Une institution d’État sans pouvoir d’État

L’Académie française est un corps ancien, officiellement institué en 1635, dont la mission fondatrice est explicitement linguistique : « conserver et perfectionner » la langue française, lui donner des « règles certaines », la « maintenir en pureté »… et la tenir apte à traiter « tous arts et toutes sciences ».

A lire aussi : Inscription à la vaccination anti-Covid : prenez rendez-vous en ligne

A lire aussi : Société civile – classe politique : la tenue d’une conférence nationale se précise

La mission assignée est explicite : fixer la langue française, lui donner des règles, la rendre apte à exprimer les savoirs, le droit, la diplomatie et le pouvoir. Normaliser la langue, discipliner l’expression, produire une langue commune au service de l’administration et du prestige monarchique.

Ainsi, 1635 n’est pas une simple date, mais un seuil. La France cesse d’être un agrégat de forces et d’une infinité d’idiomes et de parlers pour devenir un État se pense dans une langue qu’il commence à déclarer sienne.

A lire aussi : Algérie : révélations glaçantes sur le drame du bus de Oued El Harrach

On lui reproche de « faire la loi » alors qu’elle « dit le droit » dans un registre particulier : celui du bon usage, du style, de la clarté, et d’une conception patrimoniale de la langue, continûment renégociée au fil des éditions du Dictionnaire.

Le cœur opératoire : le Dictionnaire et la police du bon usage

Le travail le plus structurant reste le Dictionnaire : dès les statuts, il est enjoint à l’Académie de composer un dictionnaire (article 26 des statuts d’origine, rappelé dans la présentation institutionnelle).

La neuvième édition, accessible en ligne, qui contient des insanités et de jolis gros mots, se veut un dictionnaire « d’usage » : elle intègre des termes nouveaux quand ils ont quitté le seul vocabulaire spécialisé pour entrer dans la langue commune, sans se transformer en encyclopédie.

Cooptation réglée, politique du fauteuil

L’entrée procède d’un mécanisme de cooptation formalisé. La vacance d’un fauteuil est déclarée, puis les candidats notifient leur candidature par lettre au Secrétaire perpétuel, avec une date limite de dépôt fixée.

L’élection se fait à bulletins secrets, avec prise en compte des bulletins blancs marqués d’une croix, et la majorité absolue est recherchée, parfois au terme de plusieurs tours.

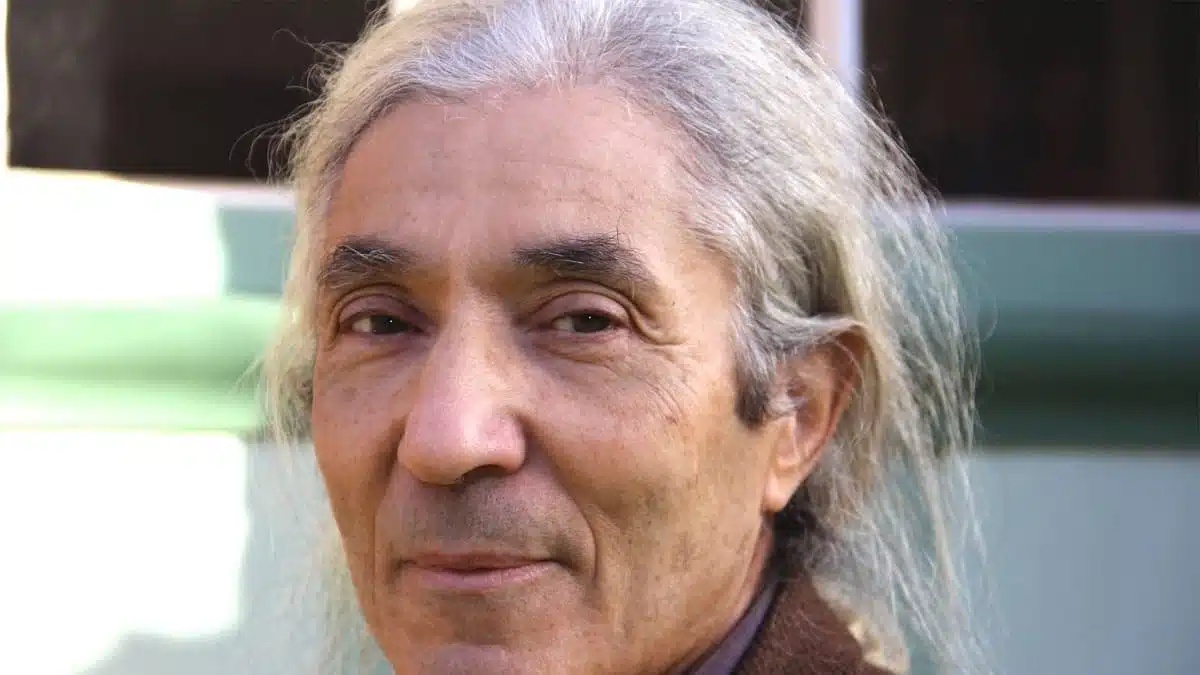

Ensuite vient l’approbation par le « protecteur » (aujourd’hui le président de la République), que Kamel Daoud et Boualem Sansal ont supplié de les protéger de leur pays, l’Algérie, lors de son dernier passage à Alger, lorsqu’il préféra visiter une boutique de cassettes Raï à Oran, au lieu de la Villa Sesini à Alger.

Depuis 2010-2011, une règle d’âge limite existe pour les candidatures : 75 ans à la date du dépôt. Alors que Boualem Sansal a largement dépassé cet âge, selon d’autres sources.

Les étrangers admis : écrire la langue française depuis ailleurs

Puisqu’aucune condition de nationalité n’est exigée, l’Académie a accueilli plusieurs écrivains nés hors de France, et parfois sans nationalité française.

Les pages biographiques officielles rappellent explicitement l’élection de Dany Laferrière (né en Haïti, élu en 2013) et la filiation de fauteuil avec Hector Bianciotti (né en Argentine, élu en 1996), ce qui illustre une idée centrale : la langue française est conçue comme un espace d’œuvre, pas comme une simple frontière administrative.

Le cas de Michael Edwards (Britannique, élu en 2013) est également éclairant parce que l’Académie met en scène, dans les discours de réception et de réponse, une sorte de diplomatie littéraire.

Il faut distinguer cela des « associés étrangers » qui existent dans d’autres académies de l’Institut (par exemple l’Académie des sciences morales et politiques), catégorie statutaire différente : ces « associés » ne sont pas des « quarante » de l’Académie française, mais la comparaison rappelle utilement que l’Institut de France fonctionne comme une constellation de corps savants, avec des régimes d’appartenance variés.

Refusés, recalés, jamais candidats

Etablir « la liste » de ceux qui ont été refusés et de ceux qui n’ont jamais été admis revient, stricto sensu, à demander plusieurs listes impossibles à clore : d’une part, il y a tous les candidats battus (dont les candidatures peuvent être nombreuses, répétées, parfois retirées) ; d’autre part, il y a tous les grands auteurs n’ayant jamais été candidats, soit par indifférence, surtout, soit parce que l’institution n’existait pas encore pour eux, soit parce qu’ils sont morts trop tôt, soit parce que leur rapport à l’Académie fut hostile ou moqueur…

Ce que l’on peut faire proprement, c’est distinguer trois catégories. Première catégorie : les « candidatures malheureuses » attestées, dont l’histoire littéraire a fait un motif récurrent (Balzac, Baudelaire, Zola, etc.). Sur Baudelaire, par exemple, la documentation sur sa tentative autour du fauteuil de Lacordaire est abondante, au point que l’Académie elle-même cite en 2025 une lettre d’archives datée du 10 février 1862 demandant de rayer son nom des candidats, ce qui confirme l’existence concrète de cette séquence.

Deuxième catégorie : le « quarante et unième fauteuil », expression forgée par Arsène Houssaye en 1855 pour rassembler, dans un essai, des auteurs célèbres qui « pour des raisons diverses » n’ont jamais fait partie de l’Académie.

Ce n’est pas une liste administrative, mais un dispositif critique et satirique, devenu un concept social : il existe un dehors prestigieux de l’Académie, souvent brandi contre elle. La chronologie officielle de l’Académie rappelle explicitement cette invention.

Troisième catégorie : les « refus de principe », quand un écrivain décline l’idée même de candidature, ou refuse d’être « proposé ».

Ici, les sources sont surtout épistolaires, mémorielles, journalistiques, et il faut éviter la légende commode : certains refus sont nets, d’autres relèvent d’une posture reconstruite après coup. L’important, historiquement, est que l’Académie fabrique presque mécaniquement son contre-monde : plus le dedans est prestigieux, plus le dehors devient une scène d’honneur pour ceux qui s’en passent.

Boualem Sansal : qu’a-t-il fait « d’extraordinaire »

Sur Boualem Sansal, deux plans doivent être séparés. Le plan littéraire : une œuvre romanesque de bachagha indigène fortement marquée par une manière de faire de la fiction un instrument de dévoilement politique qui corrobore les pensées de la droite française, les plus extrêmes.

Le second plan est institutionnel et factuel : fin novembre 2024, une proposition de mécanisme de « présentation » visant à l’accueillir en urgence n’a pas été adoptée par l’Académie, selon la presse professionnelle du livre. Cela ne signifie pas « jugement définitif sur l’œuvre » ; cela décrit un acte de procédure et un rapport de forces interne, dans un contexte politique hautement inflammable.

Il faut donc lire cet épisode comme un révélateur de la nature même de l’Académie : elle est lente, ritualisée, jalouse de ses formes. Une admission « exceptionnelle » contredit son ethos, même quand l’émotion publique pousse à l’exception.

La fabrique des controverses : modernité linguistique, prestige social, et économie de la distinction

Les polémiques autour de l’Académie reviennent presque toujours à trois foyers.

Premier foyer : la langue comme champ de bataille social ; ce que l’Académie appelle « bon usage » est perçu par certains comme une police de classe, et par d’autres comme une hygiène de la clarté publique.

Deuxième foyer : la représentativité ; qui parle au nom de la langue française ? Un corps de quarante personnes, cooptées, peut-il incarner une communauté linguistique mondiale ?

Troisième foyer : l’économie de la distinction ; l’habit, l’épée, le rituel, le fauteuil, la Coupole produisent une mise en scène d’autorité qui irrite, parce qu’elle met en spectacle une hiérarchie des légitimités.

Boualem Sansal et la question de la tenue intellectuelle

Le reproche portant sur l’usage récurrent, chez Boualem Sansal, de termes tels que « truc » ou « machin » n’est pas anecdotique.

Il touche au cœur de ce que l’Académie française prétend consacrer : une certaine tenue de langue, une exigence stylistique, une capacité à porter le français à un niveau de précision, de densité et de retenue qui excède la simple efficacité communicationnelle.

Ces mots passe-partout relèvent d’une oralité relâchée, d’un flou sémantique assumé, parfois efficace dans le registre de la conversation lambda ou de la satire, mais problématique dès lors que l’on invoque une ambition normative ou exemplaire.

Sansal face au panthéon littéraire : une comparaison qui ne tient pas

Boualem Sansal n’est pas Zola, ni Flaubert, ni Proust, ni Césaire ou Sartre. Ces noms ne désignent pas seulement des écrivains reconnus, mais des seuils historiques de la langue française, des moments où une œuvre a déplacé durablement la syntaxe, la forme romanesque, le rapport entre littérature et société ou entre écriture et pensée.

Zola a refondé le roman social, Flaubert a imposé une discipline stylistique sans précédent, Proust a réorganisé le temps narratif, Césaire a refait la langue poétique en la décolonisant de l’intérieur, Sartre a fusionné philosophie, fiction et intervention publique à une échelle structurante.

Sansal, n’a produit ni rupture formelle majeure, ni reconfiguration durable du français littéraire, ni école, ni descendance stylistique identifiable. Sa prose relève d’une littérature de réquisitoire, non d’une œuvre fondatrice.

C’est précisément ici que l’argument académique devient éclairant. L’Académie française n’a jamais été le conservatoire exclusif des plus grands écrivains. Elle consacre une certaine visibilité sociale de la langue, pas l’histoire profonde de la littérature. Autrement dit, ne pas être académicien n’est pas un manque ; être académicien n’est pas une preuve de grandeur.

Les géants sans fauteuil

L’histoire littéraire française est saturée de figures majeures qui ne sont jamais devenues « immortelles ». Il suffit de rappeler, sans exhaustivité mais avec rigueur, une vingtaine de noms dont l’absence sous la Coupole n’a en rien amoindri la stature : Honoré de Balzac, Charles Baudelaire, Gustave Flaubert, Émile Zola, Marcel Proust, Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, Stéphane Mallarmé, Aimé Césaire, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Georges Bernanos, André Breton, Louis-Ferdinand Céline, Julien Gracq, Boris Vian, Georges Bataille, Michel Foucault, Roland Barthes, Marguerite Duras.

À cette constellation, il est légitime d’ajouter J. M. G. Le Clézio, prix Nobel de littérature, qui n’est pas académicien non plus. Son absence, loin d’être une anomalie, confirme une règle constante : la grandeur littéraire et l’Académie ne se recouvrent que partiellement, parfois par hasard, parfois par convenance, rarement par nécessité.

Femmes et hommes sous la Coupole : un déséquilibre structurel

La question du genre à l’Académie française éclaire encore davantage la nature de l’institution. Depuis 1635, l’Académie est restée massivement masculine.

La première femme élue, Marguerite Yourcenar, ne l’a été qu’en 1980, soit plus de trois siècles après la fondation. À ce jour, sur quarante fauteuils, on compte environ neuf femmes pour trente et un hommes.

Ce déséquilibre n’est pas un accident conjoncturel ; il est le produit d’une longue histoire de cooptation, de réseaux et de représentations de l’autorité intellectuelle.

L’entrée de femmes comme Assia Djebar, Barbara Cassin ou Danièle Sallenave a certes modifié le paysage symbolique, mais sans inverser la structure profonde. L’Académie machiste demeure un corps où la reconnaissance féminine arrive tardivement, souvent sous la forme d’un geste réparateur plus que d’une évidence institutionnelle. Hélas dirait ma concierge.

Ce que révèle la question Sansal

Demander si le nain littéraire Sansal est digne de l’Académie française oblige en réalité à déplacer la question. L’enjeu n’est pas de savoir s’il mérite un fauteuil, mais de comprendre ce que signifie encore ce fauteuil. Face à des géants qui n’y sont jamais entrés et à des académiciens dont l’œuvre a parfois sombré dans l’oubli, l’Académie apparaît moins comme un panthéon que comme un théâtre de la reconnaissance sociale de la langue.

Dans ce théâtre, Sansal peut être un personnage visible, utile à certains récits actuels en France, tels qu’exécrer l’Algérie son pays d’origine, ne pas aimer l’islam, être français depuis toujours, mais il ne saurait être confondu avec ceux qui ont refait la littérature française de fond en comble. La comparaison, en définitive, elle éclaire davantage l’écart que la proximité.

Sansal et le traité du travestissement, œuvre majeure d’Ibn al-Jawzi.

Le titre Talbīs Iblīs signifie littéralement « La mystification d’Iblis », ou plus précisément l’art par lequel le Mal se dissimule sous des apparences acceptables, parfois même vertueuses. L’ouvrage ne traite pas du mal grossier, frontal, évident. Il s’intéresse au mal rusé, au mal qui emprunte le langage du bien, qui se pare de piété, de raison, de morale ou d’intelligence pour mieux tromper.

Ibn al-Jawzi procède par typologie. Il montre comment Iblis abuse successivement les savants, les ascètes, les juristes, les prédicateurs, les politiques et même les moralistes.

À chacun, il offre un miroir flatteur : au savant, l’orgueil du savoir ; au prédicateur, l’ivresse de l’audience ; au réformateur, la certitude d’avoir toujours raison. Le mécanisme central est toujours le même : substituer la posture à la substance, l’intention proclamée à l’examen critique, la dénonciation du mal à l’analyse de ses propres contradictions.

Le cœur du Talbīs Iblīs n’est donc pas théologique au sens étroit, mais profondément anthropologique. Il montre comment l’intellect peut devenir l’allié de l’illusion lorsqu’il cesse de se surveiller lui-même. La parole, lorsqu’elle se croit investie d’une mission salvatrice, devient particulièrement vulnérable à la mystification.

Sansal à la lumière du Talbīs Iblīs

Si Boualem Sansal rappelle ce titre, ce n’est évidemment pas par analogie morale simpliste, mais par un mécanisme discursif comparable.

Chez Sansal, la parole se présente comme lucide, courageuse, désenchantée, hostile aux dogmes. Elle s’offre comme une parole qui « ose dire », qui « prétend rompre » avec les hypocrisies. Or c’est précisément ce type de parole que Ibn al-Jawzi place sous surveillance maximale : celle qui se croit immunisée contre l’erreur parce qu’elle s’affiche comme critique.

Le recours fréquent à des termes vagues, passe-partout, tels que « truc » ou « machin » régulièrement employés par Sansal dans ses moindres propos, participe de cette logique.

Le flou lexical devient un outil rhétorique : il permet d’englober sans définir, d’accuser sans démontrer, de suggérer sans nommer. Dans Talbīs Iblīs, ce procédé est identifié comme l’un des plus efficaces : l’imprécision donne l’illusion de profondeur tout en évitant la rigueur de la preuve.

De même, la posture de dénonciation permanente, lorsqu’elle n’est pas accompagnée d’un travail formel exigeant sur la langue et les concepts, peut produire un effet paradoxal : elle se substitue à la pensée.

Ibn al-Jawzi dirait que le démon n’a plus besoin de mentir ; il lui suffit de pousser l’orateur à confondre indignation et intelligence, exposition médiatique et vérité.

Une critique par déplacement, non par anathème

Relire Sansal à l’aune de Talbīs Iblīs ne revient pas à l’accuser, mais à déplacer le regard. La question n’est pas de savoir s’il dit le vrai ou le faux, mais s’il échappe lui-même aux mécanismes qu’il prétend dénoncer. Le traité d’Ibn al-Jawzi enseigne que le danger majeur n’est pas l’ennemi déclaré, mais l’illusion produite par une parole qui se croit éclairée par nature.

Dans cette perspective, Sansal apparaît moins comme un héritier des grands refondateurs de la langue française que comme une figure typique du discours moderne de dévoilement : efficace médiatiquement, moralement surplombant, stylistiquement relâché. Ce n’est pas le mal qu’il incarne, mais la tentation décrite par Talbīs Iblīs : celle d’une parole persuadée que sa seule intention critique la dispense de la discipline intellectuelle et formelle.

Ibn al-Jawzi concluait que le premier devoir du savant était la défiance envers lui-même. Sansal n’est pas un savant, il ne manquait plus que çà. C’est précisément ce point qui permet de comprendre le malaise suscité par certaines écritures contemporaines : lorsqu’elles se présentent comme antidotes, mais fonctionnent comme symptômes.

Du nom propre Boualem, trop lourd à porter pour de frêles épaules

Un mot encore à propos du prénom Boualem, qui n’est pas neutre dans l’espace islamique et maghrébin. Ce prénom procède d’une condensation sémantique ancienne : Abū al-ʿAlam (Bou-Alem) interprété dans l’usage maghrébin comme « l’homme à l’étendard », plus précisément l’étendard vert associé à l’islam. Sansal qui déclare haut et fort qu’il n’aime pas l’islam.

Ce surnom est traditionnellement rattaché à Abdelkader al-Jilani, figure majeure de la sainteté soufie, fondateur de l’immense Qādiriyya, dont la symbolique irrigue durablement les cultures musulmanes, notamment en Algérie. Le nom charrie ainsi une aura de piété infinie, de rectitude morale et d’autorité spirituelle.

Dans ce cadre, l’attribution de ce prénom à Boualem Sansal produit un effet de dissonance. Non parce qu’un individu devrait être prisonnier de son anthroponymie, mais parce que le décalage entre la charge symbolique du nom et la posture publique adoptée est particulièrement marqué.

Là où le Boualem traditionnel renvoie à une figure d’élévation, de retenue et de transmission, l’écriture de Sansal se situe dans un registre de provocation gratuite, de dénonciation frontale et de basse simplification polémique de café du commerce.

Lorsque l’écart entre le signifiant et le signifié devient trop large, le nom cesse d’élever et commence à ironiser malgré lui. Le prénom, au lieu d’ennoblir le discours, en souligne involontairement les manques : absence de retenue, usage du flou lexical, primat de la posture sur la forme.

Le poids des noms dans l’histoire intellectuelle algérienne

Cette observation dépasse le cas individuel. En Algérie, les noms – surtout ceux hérités de figures religieuses ou historiques – ont longtemps fonctionné comme des vecteurs de continuité culturelle.

Les porter impliquait, sinon une obligation, du moins une responsabilité symbolique. Lorsque l’espace intellectuel moderne se détache de ces continuités sans les interroger, il produit des dissonances que le public perçoit intuitivement.

Le malaise suscité par le prénom Boualem appliqué à Sansal ne relève donc ni de la superstition ni du procès d’intention. Il révèle une fracture plus profonde : celle entre un héritage sémantique dense, façonné par des siècles de références spirituelles, et une modernité discursive qui instrumentalise la langue sans se soucier de ses strates symboliques.

En ce sens, le prénom agit comme un miroir involontaire. Il ne condamne pas, mais il expose. Il rappelle que, dans certaines traditions, le nom n’est jamais innocent, et que l’écart entre ce qu’il signifie et ce que l’on en fait peut devenir, à lui seul, un commentaire critique.

Assia Djebar : d’El-Moudjahid à la Coupole

Le cas d’Assia Djebar appelle une analyse d’une tout autre nature, car il ne s’agit pas seulement de style, mais de trajectoire historique et symbolique. Son parcours, de la participation intellectuelle au journal El-Moudjahid durant la glorieuse guerre de libération algérienne 1954/1962, à son élection à l’Académie française en 2005, condense à lui seul plusieurs tensions majeures de l’histoire postcoloniale : langue, mémoire, reconnaissance, et déplacement des légitimités.

Pendant la révolution algérienne, El-Moudjahid n’était pas un simple organe de presse ; il était un outil de lutte, un espace de mobilisation, un lieu où l’écriture se faisait arme. Y participer signifiait inscrire sa plume dans un projet collectif de rupture avec l’ordre colonial, y compris dans sa dimension linguistique. Le français y était utilisé de manière stratégique, retourné contre le colonisateur, sans jamais être confondu avec un horizon d’assimilation culturelle.

L’entrée d’Assia Djebar à l’Académie française, plusieurs décennies plus tard, opère un glissement symbolique incompréhensible, profond. Elle devient la première écrivaine algérienne élue sous la Coupole, figure célébrée comme incarnation d’une « francophonie plurielle ».

Ce récit institutionnel, séduisant en apparence, occulte toutefois une ambiguïté majeure : l’Académie française est aussi un lieu où la langue française est pensée comme héritage national français, centralisé, normatif. Y entrer, c’est accepter – fût-ce de manière critique ou détournée – de s’inscrire dans cette généalogie, française.

Assia Djebar n’a jamais renié son engagement initial ni son rapport critique décisif à l’histoire coloniale. Mais son élection a été lue, en France surtout, comme une forme de réconciliation symbolique, voire de réparation par intégration.

Du point de vue algérien, la lecture est plus trouble : elle peut apparaître comme un déplacement de la reconnaissance, depuis les espaces de lutte et de souveraineté intellectuelle algérienne vers une institution française qui n’a jamais interrogé en profondeur son propre rôle dans la hiérarchisation coloniale des langues et des savoirs.

Deux figures, deux usages de la langue, deux malentendus

Comparer Boualem Sansal et Assia Djebar permet de clarifier les enjeux. Sansal, n’a jamais eu le talent de Djebbar, ni de Kateb Yacine, ni de Mouloud Mammeri, ni de Mouloud Feraoun ni de Mohamed Dib.

Chez Sansal, la langue française est souvent un outil de provocation et de simplification polémique ; chez Djebar, elle est un champ de tension, de traduction, parfois de déchirement. L’une procède par désinvolture lexicale endossée, l’autre par travail mémoriel et narratif, même lorsque ce travail s’inscrit dans une institution héritée du pouvoir colonial, hélas.

L’exemple d’Al-Ansari et d’autres

Boualem Sansal, s’il avait été linguiste, anthropologue ou savant algérien, n’aurait jamais été admis à l’Académie française. Ce que j’écris repose sur un constat historique solide, non sur une polémique circonstancielle.

En Algérie, durant la colonisation, la langue berbère a longtemps été laissée, par un effet de relégation intellectuelle aussi silencieux qu’efficace, à des acteurs extérieurs au corps social qui la portait.

Missionnaires, administrateurs coloniaux, érudits de terrain liés aux congrégations religieuses ont occupé un espace que les écrivains et savants autochtones furent dissuadés d’investir.

Cette abdication n’est pas d’abord le fait d’un manque de compétence, mais le produit d’un système : la production du savoir linguistique fut méthodiquement extraite du champ indigène pour être validée ailleurs, chez les éditeurs, sous d’autres noms, avec d’autres signatures.

Le cas du jésuite Jean-Marie Dallet, souvent cité comme référence incontournable pour le kabyle, illustre cette mécanique. Son travail, incontestablement ample, s’inscrit dans une tradition où la langue est collectée, classée et normée par des agents indigènes bénéficiant d’une légitimité institutionnelle coloniale ou postcoloniale.

Le problème n’est pas l’existence de ces travaux, mais leur hégémonie, qui a contribué à effacer les producteurs autochtones du savoir linguistique, relégués au rang d’informateurs anonymes ou d’auxiliaires sans statut.

Le « dictionnaire de Foucauld » : une attribution trompeuse

L’exemple le plus révélateur demeure le dictionnaire touareg-français en quatre volumes, communément attribué à Charles de Foucauld.

La vulgate savante continue d’en faire l’œuvre quasi exclusive d’un officier de Saint-Cyr devenu religieux, figure commode d’un savoir orientaliste prétendument ascétique et désintéressé.

Or cette attribution occulte un fait central : la conception, l’élaboration et la structuration linguistique de ce dictionnaire doivent l’essentiel à Abdesselam Al-Ansari, secrétaire de l’aménokal Moussa Ag Amastan, que Charles de Foucauld payait en sucre et en thé.

Al-Ansari n’était pas un simple informateur. Il maîtrisait les registres de la langue, ses variations, ses usages sociaux, sa morphologie et ses subtilités sémantiques.

Il fut l’architecte intellectuel du corpus, celui qui transforma une langue vécue, par lui, en système descriptible pour autrui. Que son nom ait été relégué dans les marges, quand il n’a pas été purement effacé, relève d’une pratique classique de l’orientalisme colonial : l’indigène pense, l’Européen signe. La postérité savante a consacré l’un et oublié l’autre, entérinant une dépossession symbolique majeure.

Cid Kaoui : érudit exclu, auteur sans institution

Le parcours de l’auteur et linguiste algérien Cid Kaoui confirme que cette marginalisation n’était ni accidentelle ni limitée à un cas. Cid Kaoui a produit plusieurs dictionnaires et travaux linguistiques d’une ampleur remarquable.

Pourtant, il fut tenu à l’écart des circuits de reconnaissance dominés par les milieux européens d’Algérie. Exclu par les réseaux pieds-noirs, ignoré par les institutions savantes coloniales, il dut publier à compte d’auteur, avec une rémunération modeste qui contrastait cruellement avec l’importance scientifique de son travail.

Cette auto-publication forcée n’est pas un détail biographique ; elle constitue un symptôme. Elle dit l’impossibilité, pour un savant algérien, d’accéder à la pleine légitimité académique dans un système où la compétence indigène devait rester subalterne.

Là où un missionnaire ou un officier bénéficiait d’éditeurs, de soutiens institutionnels et d’une diffusion internationale, Cid Kaoui devait financer lui-même la survie de son œuvre, condamnant celle-ci à une circulation restreinte et à un oubli programmé.

L’Académie française n’a jamais été une académie des sciences humaines au sens plein. Elle accueille, de façon marginale, des écrivains en langue française, qui incarnent une figure de médiation acceptable entre savoir et prestige social. Or l’histoire montre que les auteurs, linguistes et anthropologues algériens, même lorsqu’ils ont produit des travaux de première importance, ont été structurellement exclus des cercles de consécration symbolique français lorsqu’ils parlaient depuis une position endogène, critique ou décoloniale.

Une chaîne d’effacement, non une série de hasards

Ces trois figures – Dallet, Foucauld, Cid Kaoui – ne relèvent pas de destins isolés, mais d’une même configuration historique. La langue berbère a été traitée comme un objet d’étude plutôt que comme une production intellectuelle endogène.

Les savants algériens furent tolérés comme sources, rarement reconnus comme auteurs, presque jamais consacrés comme autorités. Cette chaîne d’effacement a produit un paradoxe durable : une langue décrite en abondance, mais par des voix qui n’en assumaient ni l’héritage social ni la responsabilité historique.

Le silence des écrivains algériens sur cette dépossession n’est pas sans cause. Écrire en français, conquérir une visibilité littéraire internationale, survivre dans des champs éditoriaux contraints ont souvent primé sur la réappropriation savante des langues locales. Le résultat est une fracture : d’un côté, une littérature reconnue ; de l’autre, une linguistique confisquée.

Restituer les noms, restituer la langue

Dire aujourd’hui que le dictionnaire dit « de Foucauld » est indissociable d’Abdesselam Al-Ansari, rappeler que Cid Kaoui fut un lexicographe majeur relégué à l’auto-édition, ce n’est pas réécrire l’histoire par ressentiment. C’est rétablir une chaîne d’auteurs, restituer des noms propres à des œuvres anonymisées, et redonner à la langue berbère ce qui lui a été retiré : la reconnaissance de ses propres producteurs de savoir.

Tant que cette restitution n’aura pas lieu, la linguistique berbère algérienne continuera d’être lue à travers des filtres qui la déforment, et l’Algérie demeurera paradoxalement étrangère à la formalisation savante de ses propres langues. L’enjeu n’est pas seulement scientifique ; il est éthique, mémoriel et politique au sens noble du terme.

Arrivé au terme de cet article, une conclusion s’impose par simple cohérence. Ni l’Académie française ni les prix littéraires n’épuisent la littérature, pas plus qu’ils ne garantissent la grandeur. Ils distribuent des places, des rôles, des hiérarchies momentanées, souvent au nom d’une idée de la langue qui n’est jamais innocente.

La question décisive n’est donc pas : qui mérite un fauteuil ? Elle est : quel type de langue et quel type de responsabilité une société choisit-elle de sanctuariser ? Lorsque la langue devient seulement un instrument de position, de signalement moral, ou de carrière symbolique, elle se venge : elle se remplit de flou, de slogans, de mots-béquilles.

La foule applaudit ce qu’elle ne comprend pas

À propos des quelques livres sans réelle consistance attribués à Boualem Sansal, la sentence antique prend une valeur de clé de lecture : « La foule applaudit ce qu’elle ne comprend pas », écrivait Sénèque. Elle ne vise pas l’ignorance, mais le mécanisme social de l’adhésion : l’ovation naît souvent moins de la compréhension que de la reconnaissance d’un signal attendu, d’une posture conforme à l’air du temps.

Dans ce cadre, l’accueil enthousiaste tient moins à une densité conceptuelle ou à une invention formelle qu’à une lisibilité immédiate, à une indignation prêt-à-porter, à une langue volontairement simplifiée qui confond accessibilité et appauvrissement.

L’applaudissement sanctionne alors une conformité discursive plutôt qu’un travail de pensée ; il célèbre l’évidence plus que l’effort. Sénèque rappelait déjà que le succès public n’est pas un critère de vérité ni de profondeur : il est souvent l’indice d’un accord sans examen.

Ainsi comprise, la réception flatteuse relève d’une économie de l’adhésion rapide. Elle produit du bruit, non de la durée. Et la durée — celle qui fait œuvre — exige précisément ce que la foule rechigne à fournir : attention, rigueur, et résistance au confort des certitudes.

*Auteur. Historien. Anthropologue

Important : Les tribunes publiées sur TSA ont pour but de permettre aux lecteurs de participer au débat. Elles ne reflètent pas la position de la rédaction de notre média.